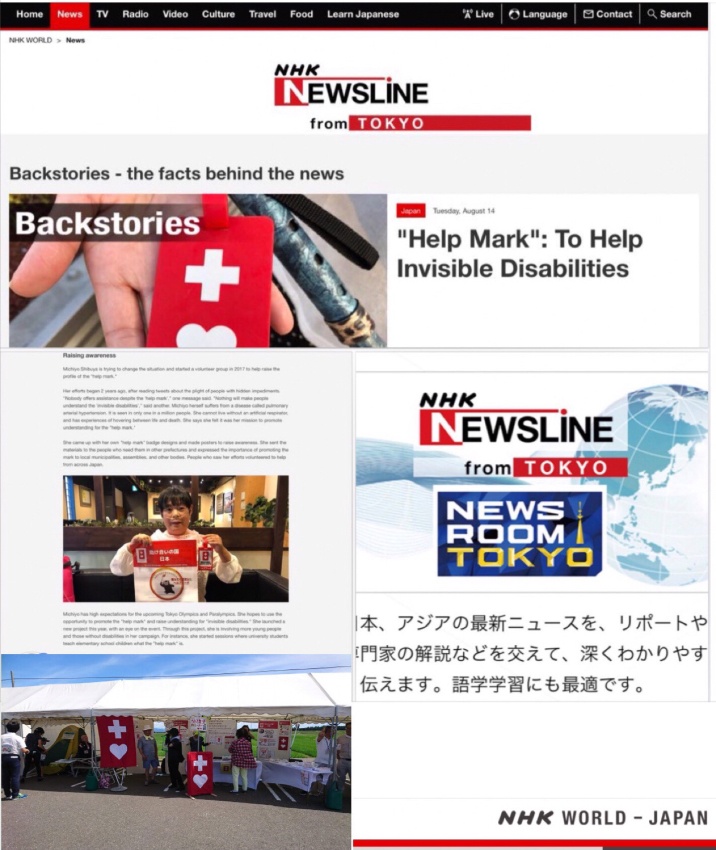

2018.8/14 NHK WORLD NEWS LINE NEWS ROOM TOKYO

【NHKの国際放送・NHKワールドニュース】に私達のヘルプマーク普及ボランティア活動が掲載

2018.8/14 NHK WORLD NEWS LINE NEWS ROOM TOKYO

【ニュースの背後にある事実】「ヘルプマーク」目に見えない障害を助ける【意識を高める】

【非営利型 一般社団法人 ユニバーサルヘルプカード協会 代表理事】【全国ヘルプマークSDGs】【全国ヘルプマーク オリパラプロジェクト】創設者のご挨拶と想い!

【難病と緊急災害とヘルプカード】

一般社団法人ユニバーサルヘルプカード協会の

代表理事は

2022年大ヒットの映画余命10年と同じ

【肺動脈性肺高血圧症】という100万人にひとりと言われる超!希少難病です。

2010年に緊急搬送されてICUの看取り室で遠く離れた故郷の親、兄妹も主治医が呼び、家族一同と

『今生の別れ』も済ませました。しかし

一度死んだ状態から生き延びて、再入院無しで現在まで在宅医療を受けて生きています。

厚労省の指定難病のサイトでは自然予後が極めて短い希少難病で2.8年。

1年生存率、3年生存率、5年生存率が各々67.9%、40.2%、38.1%と記されてあり肺移植又は、心臓と肺の両移植が必要ですが当初から移植はしないと決めています。

映画の中でもこの難病は

『10年以上生きている人がいない』と出てきます。

東京オリンピックまでは生きないと思っていました。

明日は、命が無いかもしれない中

『大切な余命・・・あなたは何をしますか?』

私はボランティアをしました。

社会へのご恩返しに

【ヘルプマーク・ヘルプカードの普及、啓発】活動を長年毎日、ほぼ全ての時間を費やして継続してきました。

2016年に【全国ヘルプマーク普及ネットワーク】を創設して、47都道府県へ拡げる活動をして

令和元年に法人化しました。

近年は、【ISO国際統一】された

『内部障害シンボル』と🇺🇳SDGsシンボルを世界で始めて融合させたデザインで

ウクライナ/日本語のヘルプカードを1000部

日本にお越しのウクライナ人道支援する国際活動を実施。

今後のウクライナ避難民国際支援として

【5カ国語のヘルプカード】を制作してあり、欧州で配布してくださる所を探しています。

国際的に緊急災害時、システム障害時、電子カルテのサイバーテロの発生時等・・・

有事の時はデジタル、スマホはあてにはならないのです。

難病の方には『ヘルプカード』の国際的な配布

普及、認知が急がれます。

なぜ、そんなに必要なものなのか?

60分の動画をひとりで制作しました。

今後は、上映回数を増やしていきたいと思いますので、ぜひ周りを暗くして一度スクリーンで落ち着いてご覧下さい。

災害弱者の緊急、災害を中心に説明しています。

世界のみんなが

助かるはずの命が無事に助かるよう祈っています。

■世界希少・難治性疾患の日2023に向けて。。

内閣府地方創生SDGs会員

一般社団法人ユニバーサルヘルプカード協会

代表理事 渋谷みち代

■折り紙ヘルプカードは特許庁意匠登録作品です。

公式サイト→http://www.skart-tokyo.com/

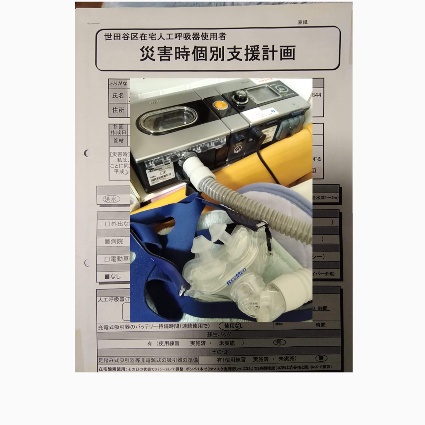

▲上の写真は、在宅における【人工呼吸器患者】ASV治療の様子です。口と鼻を覆うタイプです。

(患者側の画像アップはこの特殊マスクは日本初だと思います)

呼吸困難、心臓発作、息苦しさ、心臓の痛みにとても効果があります。

●日本では心不全治療法として保険適用されています。

私は2011年より在宅で導入〜現在に至り、生かされている事に感謝しています。

長文読んで下さった皆様に感謝します。

ありがとうございます。

【YouTube 動画】

①RDD世界希少・難治性疾患の日北海道キャンペーン2020〜2021

【YouTube】

https://youtu.be/FTytKPemxhs

②RDD世界希少・難治性疾患の日(日本語)/

内部障害シンボルセットの動画

(JIS・Z8210 日本標準化『内部障害シンボル』と

SDGsのコラボレーション作品)

【YouTube】

https://youtu.be/LqYbizWyFwc

【内部障害シンボルセットのHP】

↓

https://www.skart-tokyo.com/p/41/

③ウクライナ語/日本語【折り紙ヘルプカード】

ウクライナ避難民支援として避難民の方々へ1,000部寄付配布しました。

(ISO7001・国際標準化承認

内部障害シンボルとSDGsのコラボレーション作品)

【YouTube】

https://youtu.be/NqnWXZt5Pc8

ウクライナ支援のページ

↓

https://www.skart-tokyo.com/p/43/

④ 5カ国語(ウクライナ語/ドイツ語/フランス語/英語/ひらがな)

【国際折り紙ヘルプカード・寄付品】

(ISO7001・国際標準化承認・内部障害シンボルとSDGsのコラボレーション作品)

朝日学生新聞社【全国版】

朝日小学生新聞2018.5/30・朝日学生新聞社2018.6/10中高生新聞!

▲生存記念①東京大学生産技術研究所・東京大学社会科学研究所教授加藤孝明教授より『商業業務地区における災害時要配慮者とは?』東京大学シンポジウム登壇依頼あり研究室秘書さんと一緒・2020.1/21▼生存記念②分身ロボット『OriHime』の開発者オリィさんと『折り紙ヘルプカード』のみっちょさん・2019.12.8

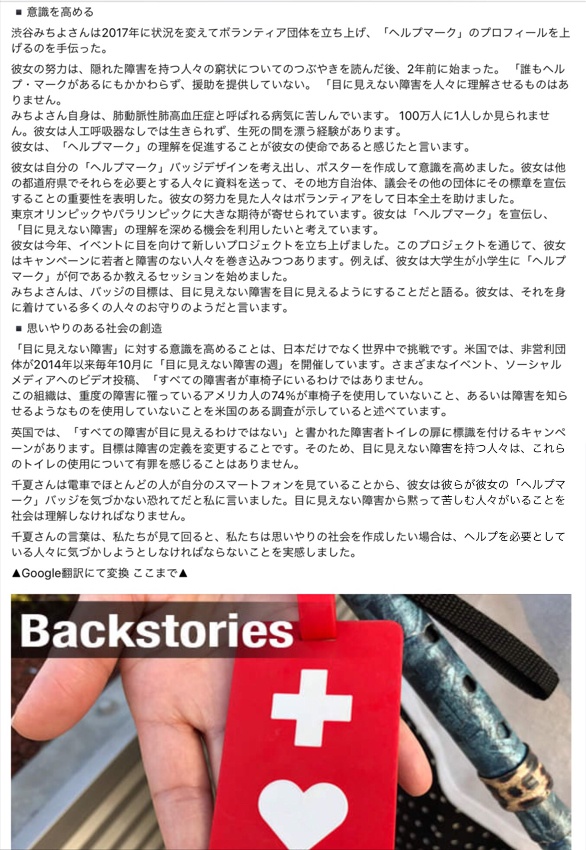

▼生存記念③・2018.8/14 NHK WORLDNEWS 掲載

インターネットによる人権侵害

法務局のインターネットによる人権侵害(バナー広告申請済み)

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html

【啓発活動】NHK WORLD NEWSより

渋谷みち代さんは、この状況を変えようと、2017年にボランティアグループを立ち上げ、"ヘルプマーク "の認知度を上げるための活動を行っています。

彼女の取り組みは2年前、隠れた障害を持つ人たちの窮状を訴えるツイートを読んだことから始まりました。"ヘルプマーク "があるにもかかわらず、誰も支援をしてくれない」というメッセージもありました。

見えない障害 "を理解してくれる人はいない」。みち代さん自身、【肺動脈性肺高血圧症】という病気を患っている。

100万人に1人の割合で見られる病気だ。

人工呼吸器なしでは生きられず、生死の境をさまよう経験もある。ヘルプマークを理解してもらうことが自分の使命だと思ったという。

ヘルプマーク」のバッジのデザインを考えたり、ポスターを作ったりして、啓発活動を行った。その資料を他県の必要な人たちに送り、市町村や議会などでの普及の重要性を訴えた。その姿を見た人たちが、日本全国からボランティアで集まってきた。

東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え

みち代さんは大きな期待を寄せている。

この機会に「ヘルプマーク」を広め、「見えない障がい」への理解を深めてもらいたいと考えている。

今年、彼女はこの大会を見据えて、新たなプロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトでは、より多くの若者や障がいのない人をキャンペーンに巻き込もうとしています。

例えば、大学生が小学生に「ヘルプマーク」の意味を教えるセッションを始めた。

みち代さんは、このバッジの目的は「見えない障害」を見えるようにすることだと言う。身につける人が多いので、お守りのようなものだとも言っています。

思いやりのある社会づくりのために

見えない障がい」に対する意識改革は、日本だけでなく世界的な課題です。アメリカでは、あるNPOが2014年から毎年10月に「見えない障害週間」を開催しています。さまざまなイベントを開催し、SNSで動画を投稿し、"すべての障害者が車いすに乗っているわけではない "などのメッセージを発信しています。多くの隠れた障害を持つ人々が、「#InvisiblyDisabledLooksLike」で写真をシェアしています。同団体によると、米国のある調査では、重度の障害を抱えて暮らすアメリカ人の74%が、車いすや障害を示すようなものを使っていないことがわかったという。

イギリスでは、障害者用トイレのドアに "すべての障害が見えるわけではない "というサインを貼るキャンペーンが行われている。目的は、障害の定義を変えることで、目に見えない障害を持つ人がこのトイレを使うことに罪悪感を感じないようにすることです。